🎨美学No.40《ファッションから名画を読む》

深井晃子 著

人を描いたならば、裸体画ではない限りそこには必ず衣服がある。描かれた当時のファッションがある。その入口から名画を読み解こうという本である。

1434年『アルノルフィニ夫妻像』その写実性、緻密さは人間業とは思えない。ベルベットにセーブルの毛皮で縁飾りがされているマント。女性の袖の下方には、共布で飾りがしつらえてある。さて、これはどうやって縫われたものか。ピンキング鋏で生地を裁断し、モチーフのように規則的にとめているように見える。創ってみたいなぁ……名画鑑賞から、創作意欲へ気持ちが飛ぶ。

さらに目を近づけると、フリルの緻密さに驚き、中央奥にある鏡の中には、二人の結婚の様子が描かれている。向こう側の世界に吸い込まれるようだ。左下方の木靴。外出する際には、布製の靴を履いた上にこれを履いていたのだ。

服作りを生業にしているせいか、特に目を近づけたくなるのは生地。レース、サテン、ブロケード、ダマスク、タフタ、ビロード……衣擦れの音まで聞こえてきそうな、その感触まで伝わるような……質感をどうやって描いているのだろう?気になって仕方がない。卓抜した技術なしでは描けないことは勿論だが、それを描くのにどれだけの根気が必要なことだろう。写真のない時代、見た物を忠実に伝える使命が画家にはあった。

服作りを生業にしているせいか、特に目を近づけたくなるのは生地。レース、サテン、ブロケード、ダマスク、タフタ、ビロード……衣擦れの音まで聞こえてきそうな、その感触まで伝わるような……質感をどうやって描いているのだろう?気になって仕方がない。卓抜した技術なしでは描けないことは勿論だが、それを描くのにどれだけの根気が必要なことだろう。写真のない時代、見た物を忠実に伝える使命が画家にはあった。

19世紀半ば、都市改造によって生まれ変わったパリは魅惑的な近代都市になる。中でも服飾の流行は、新しいパリの社会現象となった。19世紀後半「パリジェンヌ」としてのアイコンは、新興富裕階級の人々と、富裕層の男性に囲われた女性達、そして社会に急浮上した「女優」という職業の女性達だった。

19世紀半ば、都市改造によって生まれ変わったパリは魅惑的な近代都市になる。中でも服飾の流行は、新しいパリの社会現象となった。19世紀後半「パリジェンヌ」としてのアイコンは、新興富裕階級の人々と、富裕層の男性に囲われた女性達、そして社会に急浮上した「女優」という職業の女性達だった。

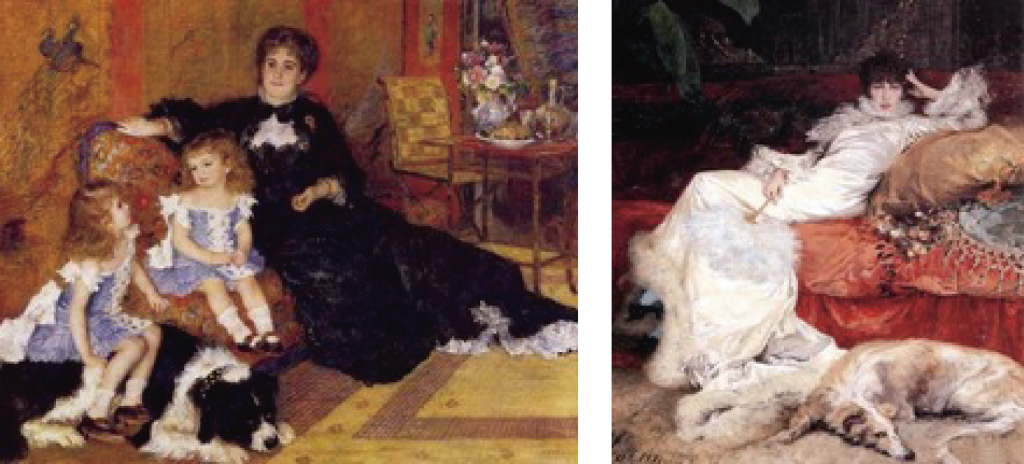

1878年『シャルパンティエ夫人と子供たち』客間は、流行していたジャポニズム。パリ社交界花形の夫人と二人の娘……と思いきや、真ん中で愛らしく微笑んでいるのは男の子である。当時、西欧の上流社会では5歳頃までは男の子も女の子のような服装で育てる習慣だったのだ。

1876年『サラ・ベルナールの肖像』 女優が自らの肢体で創る美しい曲線と、しっかと前を見据える瞳で、新しいミューズとしての魅力を充分に伝えている。

1901年『ユーディット』ウイーンの画家クリムトは、肖像画に官能とエロス、そして裏側にある死の世界をも吹き込む。従来のドレスにほどこされた絢爛な装飾は、自由に解き放たれ、画面を覆い、刹那な一瞬を映す。

🎨👗📖三拍子揃った1冊で、名画を観ながら想像力を使って楽しむ。視覚的対話は誰にも邪魔されない至福である。