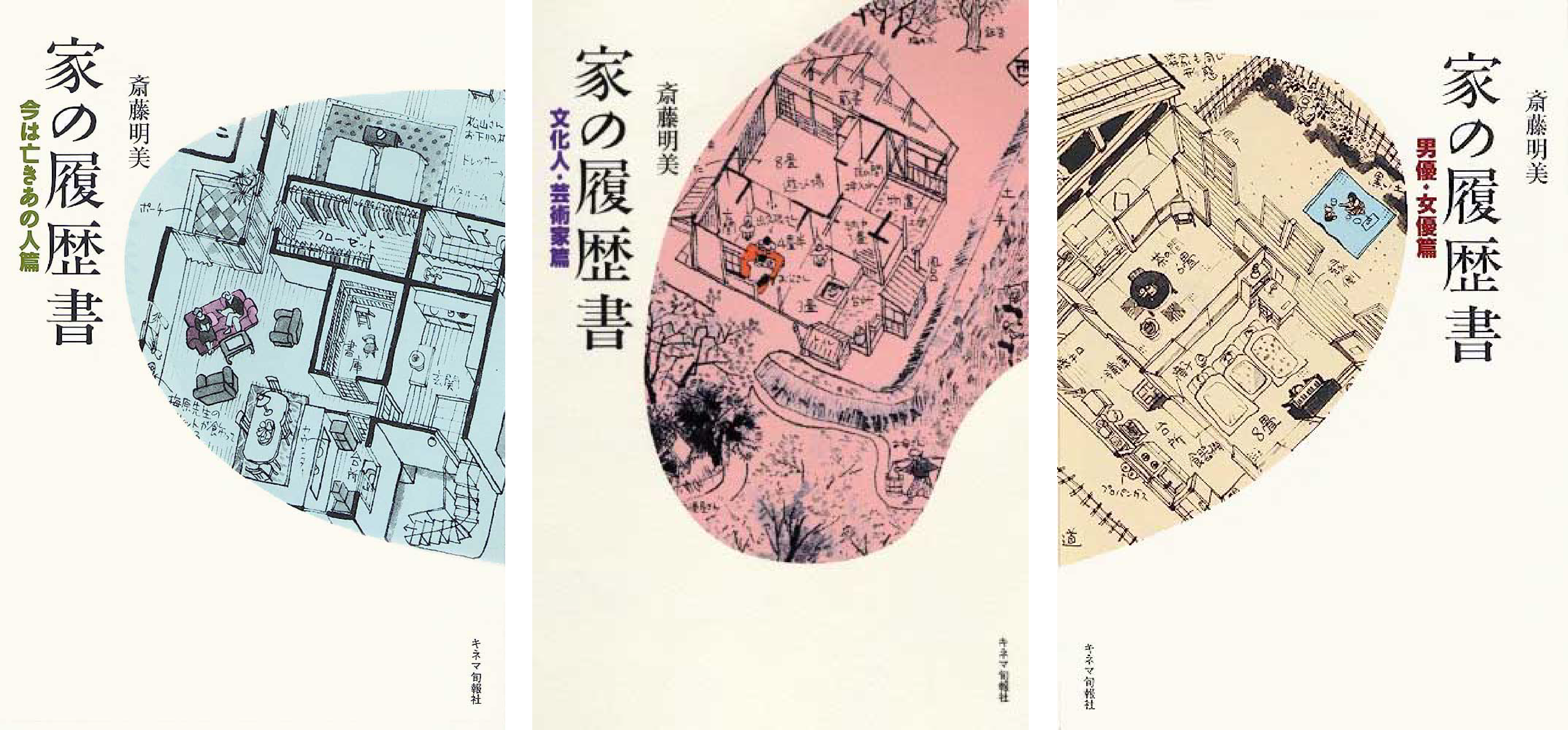

📖美学No.88《家の履歴書》

斎藤明美 著

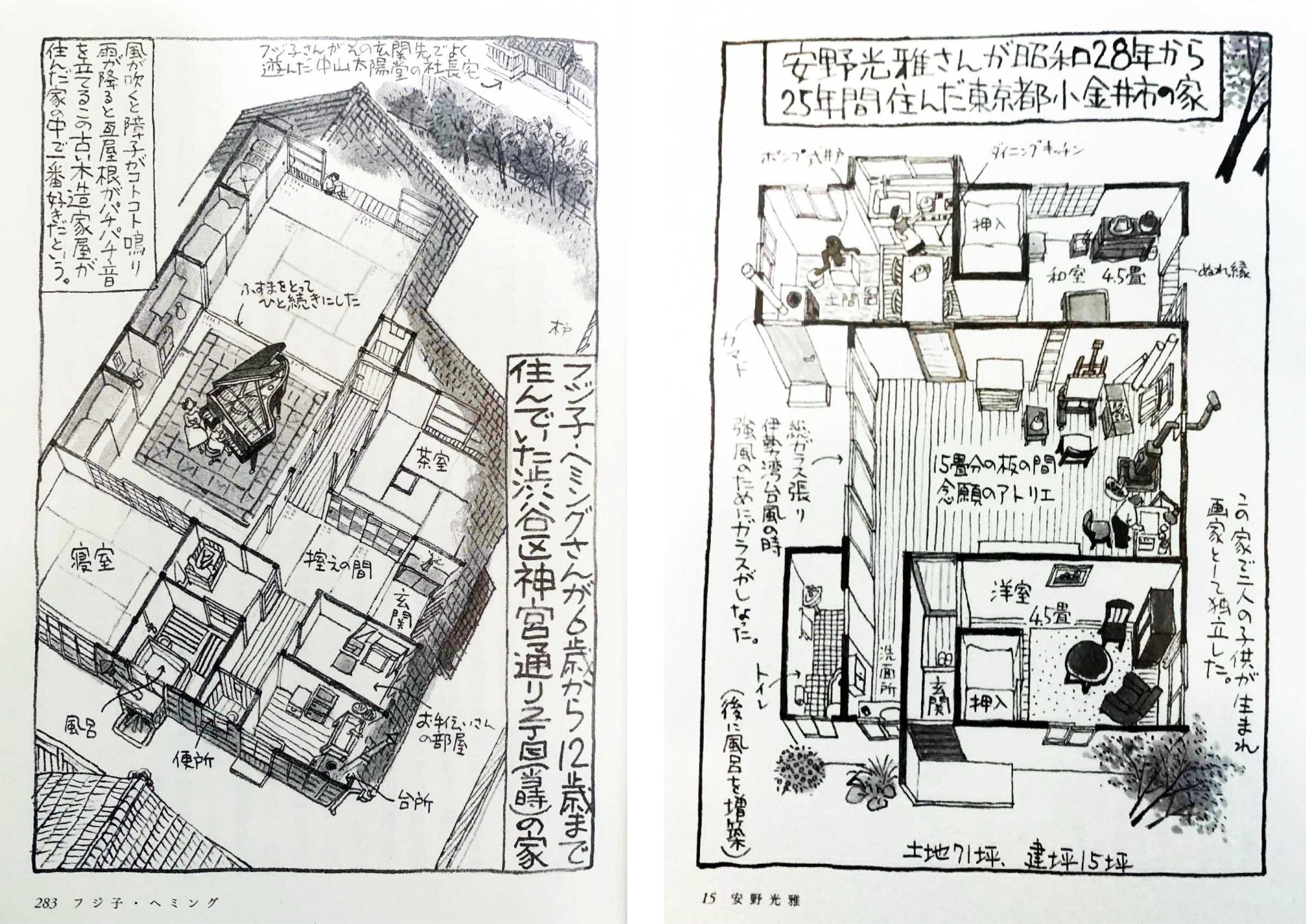

人は外でも家をひきずっている。今日帰る家、以前住んでいた家、育った家。本書は、週刊文春の連載記事として開始され、毎回一人の著名人に、家を中心にした半生をインタビュー。《今は亡きあの人篇》《文化人・芸術家篇》《男優・女優篇》がある。記事だけではなく、家の図面が掲載されているのだが、これが面白い。幼少時に住んだ家でも、図面が描けるくらいに覚えていることに驚く。廊下を拭いたり、風呂掃除をしたり、台所で母親を手伝ったり、押入れに隠れたり、納戸に宝物を隠したり……と、昔の子供は家の隅々を動き回っていたんだろうな。一部屋に引きこもっていては分からない「家」の秘密を探せたのかもしれない。家を中心にインタビューされることで、思わぬ昔話が登場したりする。普段の記憶には出てこない、遠い昔の自分との再会。

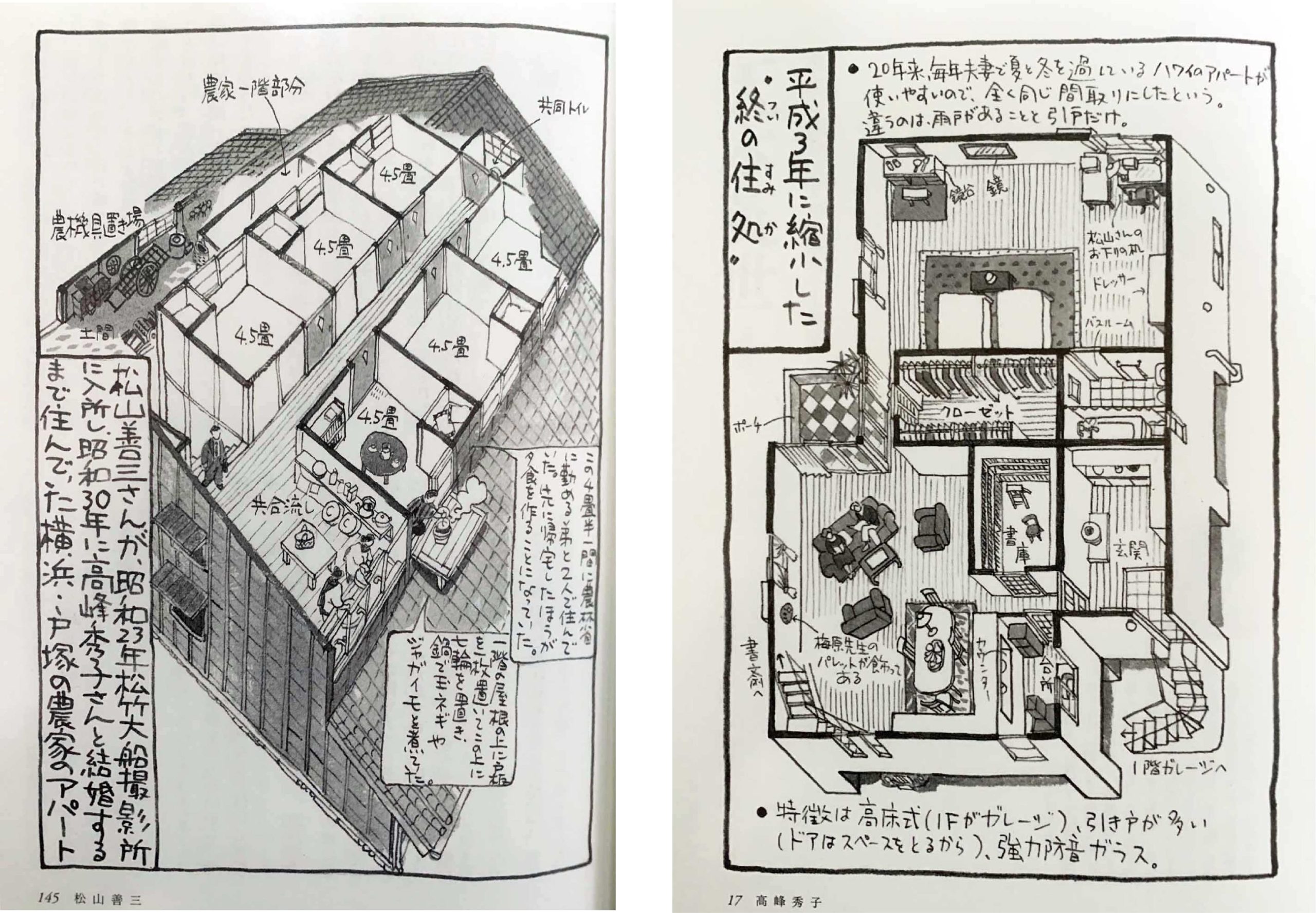

著者の斎藤明美は、週間文春の記者を20年務め、2009年、縁あって映画監督の松山善三と女優・高峰秀子夫妻の養女となる。その関係から、高峰秀子に関するエッセイや編纂ものを多く刊行。松山善三が高峰秀子と結婚する前は、助監督で稼ぎも少ない頃。戸塚の農家の倉庫の上にある四畳半のアパートに住んでいた。その後、高峰秀子のブロマイドを買っていた青年は、見事!その女優と結婚。仲の良い夫婦となり、「終の住処」は二人暮らしのあたたかさに満ちている。

我が家は父の仕事の関係で転勤族だった。仙台→大阪→青森→名古屋→広島→札幌→福岡→熊本……と、北は北海道から南は九州まで。家を覚えているのは、大阪のアパートから。印象深いのは青森。九州出身の両親は、当然初の雪国。居間にデンとある大きな煙突の薪ストーブも初体験。外に出していた犬小屋は雪に埋まり、ツララは二階の窓を割った。ソファーにはかぎ針編みの毛糸のモチーフがかけられ、夏の印象が全くない。おのずと冬の暮らしが家を支配していたのだと思う。

「家は住む人そのもの。住んできた家を辿ることによって、その人の人生が分かる」この連載を企画発案した編集者の言葉。思わぬ着眼点!!「家」というスペースをかりて語られる言葉は、皆、一様に優しい。どんな大業を成し得た人でも、身近に感じられ、愛おしい気持ちになる。そこには、外では見せない悩み、苦しみに涙した本当の自分が生きていたこと思い出すからかもしれない。「終の住処」はすぐそこまで来た。人生の最期は「狭いながらも楽しい我が家」であることを願う。