🎨美学No.24《エゴン・シーレ》

永遠なる子供である私………自己をそう語るエゴン・ シーレは1890年に生を受け、その年が、尊敬する天才画家・ゴッホの没年だということを誇りに思っていた。ウィーン美術アカデミーに入学し、グスタフ・クリムトと知り合う。この二人の画家が彼に及ぼした影響は大きい。しかし、彼らの作品を題材にして描いた絵には、オマージュを突き抜けて、自己を見つめたシーレがはっきりと在る。

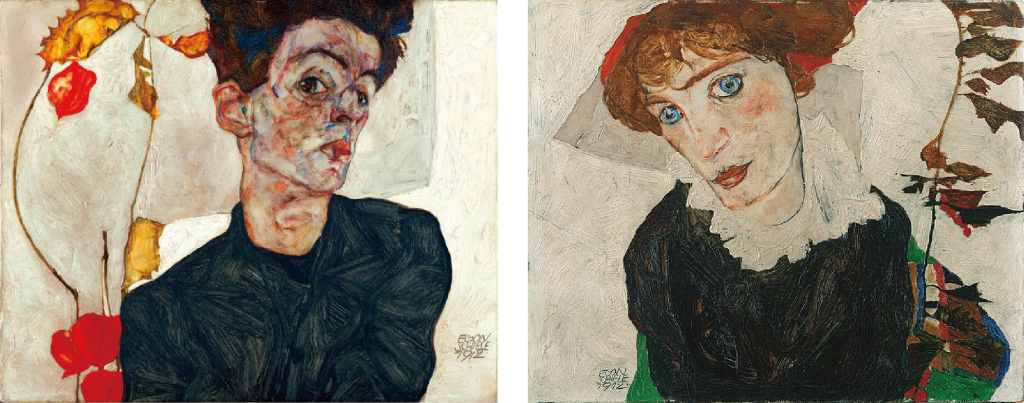

17歳の画学生シーレと、ウィーン美術界で地位も名誉もあった45歳のクリムト。「君は既に私よりよく知っている」初めてシーレの素描を見たクリムトは言う。お互いを一人の芸術家と認めた友情で結ばれた二人、決定的に違うのは、自画像を描く画家とそうでない画家ということだろう。シーレが最初のアトリエを構えたとき、巨大な鏡が設置された。以来、何処へ移ってもこの鏡はシーレと一緒にいた。「私は私のために存在し……私は同時にすべてである」自画像は自分の顔から自己を探る。その興味はナルシズムとも言えるが、常に画家としての「目」光らせる、彼にとって必要な日記。自身を持て余すまいと自己を見つめ、その精神を「生の世界」に引き出そうとしたのだろう。

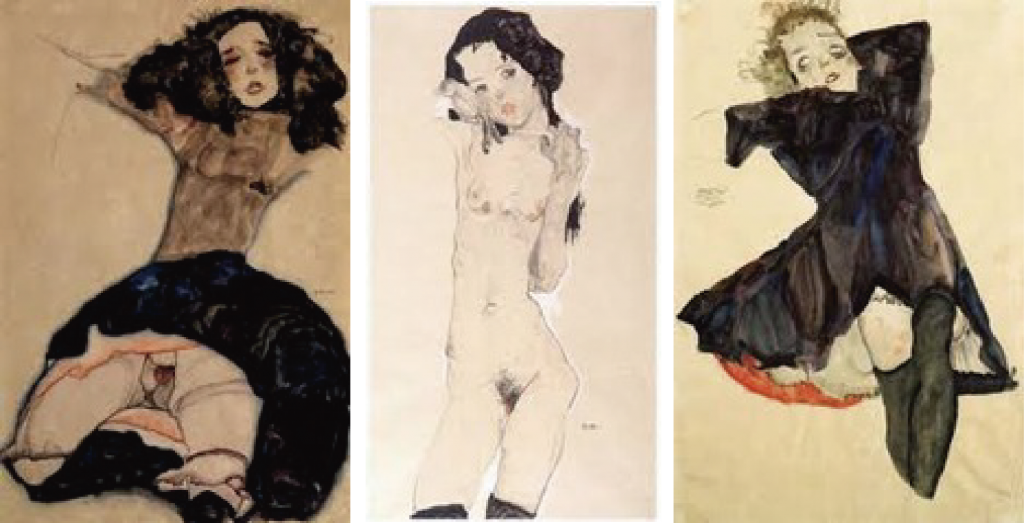

エロティックな絵画を飾るアトリエに子供を招いてモデルをさせたことと、家出少女を泊めたことによる誤解で、22歳のとき「不道徳」と「未成年者誘拐」の容疑で24日間の獄中生活を送る。シーレの絵はエロティックなのだろうか?エロスへの飽くなき追求なのだろうか?私は、彼の絵はいつも乾いているように感じる。肉の熱さ、汗、そういう動物的なものが感じられない。まるで、立体である「生と性」が、ぺしゃんこに圧縮されたよう。荒涼たる場所にある枯れ木のような、乾いた渇望。

『死と少女』という作品がある。4年間共に暮らしたモデル・ヴァリを捨てて、教養もあり、健全な暮らしをしていたエディットとの結婚を選んだシーレ。女が男の身体にまわした手は細い紐のようになり、その指は左右で鍵のようにロックされている。男はもう何も見てはいない。男はすでに屍だ。女の願いを込めた指だけが感情を物語る。あきらかにシーレとヴァリである。ヴァリの気持ちを分かった上で、シーレは死に逝く自画像を描いたのだろう。妻をスペイン風邪で亡くした3日後、自身も同じ病で28歳でこの世と決別する。

長らく我が家に飾っていた自画像とヴァリの絵、対のような作品。その目は、「あなたは何者?」といつも私に投げかけていた。