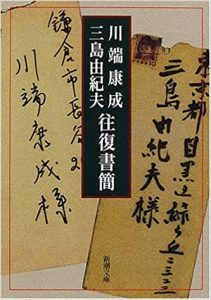

📖美学No.22《川端康成・三島由紀夫 往復書簡》

日本が誇る世界の文豪、川端康成と三島由紀夫。東大在学中、二十歳の三島は処女小説集「花ざかりの森」を川端に送り、その返礼から往復書簡は始まる。当時の川端は「伊豆の踊り子」「雪国」などで押しも押されぬ大作家。文壇デビュー前の文学的野心にあふれた三島のアプローチは、その美文と潔癖さで川端をうならせたことだろう。推薦文や作品解説の依頼、付け届けのお礼、それぞれの家族を思いやったりと、往復書簡は25年間、三島が自決する4ヶ月前まで続いた。葬儀委員長を川端は務め、2年後、彼もまた自らこの世と決別する。

川端が入院することになったときの三島の手紙が面白い。何と、入院に必要な品物を丁寧にリストアップしているのだ。「敷蒲団 毛布 敷布 安全ピン 鋏と爪切り 魔法瓶 孫の手 爪楊枝 梅干 醤油 缶切り……」全75品目。相手をよほど思っていないと、思いつかない品々。そこには、義理堅く、行き届いた人だったとされる三島がある。

「ノーベル賞を日本で初めてもらうなら三島しか考えられない」川端はそう語っていた。だが1968年、優れた批評家でもある三島に推薦文を依頼し、自身が受賞。「三島由起夫がまだ若過ぎるおかげで受賞出来た」と語った。だが皮肉にも、この時の候補は谷崎潤一郎、川端康成、そして三島由起夫。「私は年だから今回は譲ってくれないか」そう言われた三島はショックを受ける。自身の野心と川端への敬愛の念、彼の境地は複雑であっただろう。

ノーベル賞受賞決定の翌日、「川端康成氏を囲んで」という特集番組が収録された。三島と文芸評論家の伊藤整が川端邸に赴き、文学談義に花を咲かせる。と言っても、川端は寡黙。三島が川端の考えを代弁するように話す。カメラは川端から離れない。三島を前にして、照れたような、居心地がいいような悪いような、そんな表情をしっかり捉えていた。

「力を入れないで力をお使いになる方。芸術上のコツをご存知の芸術家。剣道でも一番強い、無構えの構え」三島は川端を評す。

「人間の本源的な孤独と、愛の閃きのうちに一瞬垣間みられる不滅の美とのコントラスト」三島が川端を推薦する文章は、彼自身の理想なのかもしれない。

「時間の一滴々々が葡萄酒のやうに尊く感じられ、空間的事物には、ほとんど何の興味もなくなりました」最後になった三島からの手紙を川端は、どう感じただろう。彼らの作品を読み、人生を知って、日本が分かる。気骨のある芸術家二人、今の日本を嘆く言葉が聞こえてくるようだ。