🎨美学No.28《わたしの水彩》

絵を描くことに夢中な日々……東京での青春はそうして始まった。19歳の春、初めて出展した水彩連盟展。四六判全判(788mm×1091mm)の画紙に描いた絵を額装し、一人担いで山手線に乗った。そして、待った。出展したことは誰にも知らせず、ひっそりと入試の合格通知を待つように。「貴方の公募作品《黒を背景とする女》は入選となりました。」今は見ない、粗末な藁半紙に刷られていた。

当時は上野の東京都美術館で開催されていて、会期の初日に足を運んだ。私の絵が展示されている美術館!!平然とした顔をしながらも心臓は鐘を打っていた。どの部屋に展示されているかは分からないので、恐る恐る見て回る。幾つ目かの部屋で、私の絵が視界に。その前で女性二人が何やら話している。「きっと、ここの色は、作者の憂鬱なんだと思うのよね」などなど。えっ?!それは、思いもかけない解釈で、有難い深読み。私でない私を人が噂話しているようで冷や汗。小さくなって、そっとその場を離れた。

ある日、早稲田大学文学部の友人が遊びに来た。私の絵を描く様子を見て「僕も描いてみたい」と。そして、何かを写生するのでもなく、いきなり絵筆をとって描き始めた。日が暮れる頃、彼は絵筆を置き、私はその絵を見た。愕然とした。画面一面の紺色の向こうに、煙草を吸う男の姿があった。私には、深く蒼い湖の底から世の中を見つめている自画像に見えた。彼の本質が出ているような絵。ショックだった。絵を学んでいる私が到達出来ない「本質」。「なんだか元気ないねぇ」落胆してビールを飲む私の横で、晴れ晴れとした顔で彼は言った。

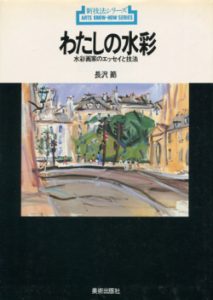

本質を描くために必要なのは、生活改革!!と、仕事を辞めた。年に1回の公募展目指し、仕事から帰宅して夜な夜な絵を描くルーティーンワークの画業。そんな日々で出来上がったのは、だんだん枠の中に収まってしまった、エネルギーのない、媚びた絵だった。私にはそう映った。本質を探るべく、好きなもの、興味惹かれるものをノートに羅列してみた。そして、考えた。好きなことを仕事にしていく中で私の本物の絵が生まれる!!そうして、新たな世界へ首をつっこみ、あたふたし、ひやひやし、泣いたり笑ったり怒ったり……ふと気がつくと、絵を描くことを何処かに置いてきてしまった。絵が、生きている真ん中にあった私の生活は、世田谷の木造アパートで終わりを告げた。残ったのは、我が恩師、長沢節著の《わたしの水彩》という本だけ。