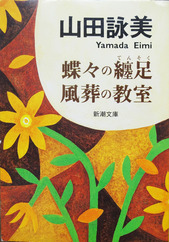

📖美学No.20《風葬の教室》

山田詠美 著

小学校五年生の少女・本宮杏が転校して起こるいじめ。杏は何回もの転校で、転校生がどういう風に扱われるかをよく知っている。彼女はあえて馴染むことをせず、違和感をふりまき続ける。人間には実際の年齢ではなく、大人と子供という分け方がある……と杏は考える。

《ただ痒いようなだけ。それを誰かが引っ掻くと、本当の痒さが生まれ、また引っ掻く。するともうたまらなくなって、一斉に爪を立て、爪たちは、掻かなくてはいけない強迫観念にかられ、憑かれたように指を動かす。》

山田詠美のこの表現は、社会という構図の的を得て、なるほどとうならせる。都会的な杏が羨望の的だったのは一瞬で「いい気になってる」から「死んじまえ」と移行するのはあっという間。家族が用意してくれた可愛い洋服が、嫌悪の対象になることが哀しく悔しい。家族への愛おしさと自分の立場の矛盾に居場所がなくなってしまう。

私も小学校を4回転校している。この作品に描かれていることは、痛いように良くわかる。父親から「来学期から○○に転校だぞ」といつ言われるか、ひやひやしていたものだ。だから、いつも心の準備をしておく。クラスの女の子達とはべったりなつきあい方はしない。転校が決まると、さて、今度はどんな自分になろうか、などと考えてみる。制服のある小学校に転校したとき、まだ私には制服がなかった。お気に入りの赤いブレザーを着て行った。紺色の制服の中に赤いブレザーは浮く。私はフンと前を向いている。当然「気どっちゃって、やあね」という空気をひしと感じる。転校してきた者の目は冷静だから、じっとクラスの様子をうかがっていると、その相関図・支配図はすぐ解る。誰と仲良くなるかで自分のポジションが決まってしまうなんて馬鹿げている。だから一人でいる。「誰も私に近寄らないで」と、バリアをはっている。一人でいる女の子を子供の社会は認めない。「友達がたくさんいる=明るく良い子」の方程式が邪魔だった。

感受性が豊かであればあるほど生きにくい。神経がむき出しにされた鋭敏な感性は、ちょっとつつかれただけでも痛みは深い。「人とは違う」という意識は、年齢を経れば上手に扱うこともできるだろう。だが、残酷な子供の社会で、鈍感にはなれない感性を上手く育てるのは難しい。自分への、家族への愛おしさが崩壊してしまう。でも、その感性こそが、自分を創る上で一番大事な宝物だということは、生きていてこそ分かるのだ。

《空を青いと決めたのは誰でしょう。じっとりとした草木が私に寄り添う中で、私の天井は真っ赤です。》